気候関連財務情報

マクセルグループにとっての気候変動のリスクと機会を分析

パリ協定発効以降、企業には事業の拡大に関わらずGHG排出総量を削減することが求められていす。マクセルは従来よりモノづくりにおける環境負荷低減活動を実施しています。現在は「環境活動による経済価値の創出」を重点課題(マテリアリティ)に選定し、事業運営を行っています。

2050年に向けては、工場での省エネ活動、再エネ導入、非化石証書活用を継続的に行うとともに、マクセルグループが開発する脱炭素技術の社会実装により、2050年度カーボンニュートラル達成(グローバルScope1、2)ならびに持続可能な社会の実現に向け貢献していきます。

基本的な考え方

気候変動は、人類と地球の健全性を脅かす脅威となっており、また私たちのビジネス、お客様、サプライチェーンにも影響を及ぼしています。この気候変動に向き合う企業の一つとして、世界の気候変動対策に向けて果たすべき重要な役割があると考えています。また気候変動は、コストの増加や事業の中断といったリスクをもたらす一方、社会に新たなニーズを生み、マクセルとして新たな価値を創出する機会であると考えています。

マクセルは「気候関連財務情報開示タスクフォース(以下、TCFD)」による提言への賛同を2021年10月に表明しました。TCFDが定めたガイダンスに則ってシナリオ分析を行い、ガバナンス・戦略などの関連する情報開示に取り組んでいきます。

マクセルはTCFD提言の中で推奨される4つの中核的要素「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について、以下の枠組みで取り組みを進めています。

シナリオ分析

分析はマクセルで最も大きく気候変動の影響を受けると思われる生産分野を中心に、1.5℃及び4℃の気温上昇時の社会を想定し、

リスク・機会の抽出と対応策を検討しました。

- 想定するシナリオ:1.5℃ (RCP1.9/SSP1) 4℃ (RCP8.5/SSP5)

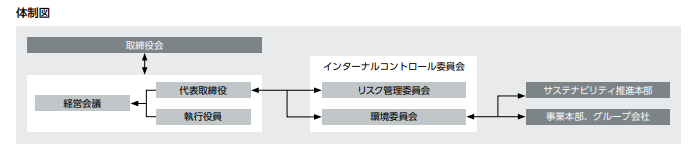

ガバナンス

取締役会は、マクセルの気候変動に関わる決定についての責任を負います。

- 取締役会は当社の最高の意思決定機関であり、気候変動問題を含むすべての意思決定の責任を負っています。

- 気候変動問題の責任者は代表取締役社長です。社長は環境委員会のトップマネジメントでもあり、すべての環境関連の課題を当社の

経営戦略や経営目標に反映させる責任を負っています。

取締役会における気候変動に関する決定事項

- 1.TCFDの提言に賛同(2021年10月)

- 2.中長期的にめざす姿を「国内におけるCO2排出量2030年度50%以上削減(2013年比)」と設定し、環境課題に力を入れることを

決定(2021年11月) - 3.自家消費型太陽光発電の導入(2021年12月)

- 4.TCFDのシナリオ分析の開示(2022年9月)

- 5.環境ビジョンを制定し、カーボンニュートラルを宣言(2023年7月)

- 6.マクセル全事業部門のTCFDシナリオ分析の結果報告(2023年7月)

- 7.SBT認定取得に向けたコミットメントレターを提出(2025年3月)

- グループ全体の企業価値向上と経営目的の達成に向けたコーポレート・ガバナンスの実効性確保と強化のため、インターナルコントロール委員会を設置しています。気候変動に関しては環境委員会がグループ全体の管理体制整備と機能強化を務めています。

- 環境委員会は、マクセルグループの気候変動に対する全体的な戦略立案、グループ全体の気候変動に関する目標の達成状況を管理する役割を担っています。同委員会は、地区別の事業本部の環境推進責任者と環境管理責任者、そして専門部会長で構成され、年に3回実施しています。

2024年度環境委員会における気候変動に関する確認・決定事項

- 1.SBT認定取得(コミットメントレター)に関するレビュー

- 2.CO2排出量2030年度50%以上削減(2013年度比)実行計画の立案と進捗に関するレビュー

- 3.環境行動計画の立案と進捗に関するレビュー

- 4.エコエクセレンス制度認定に関するレビュー

- 環境委員会には、エコファクトリー部会、環境配慮製品部会、化学物質管理部会、グリーン調達部会の4つの下部組織と連携し、

気候変動に対する方針や施策立案と推進活動について議論しています。

戦略

マクセルグループは、経団連が定めた地球環境憲章を支持し、環境保全活動の指針として1996年6月に「環境保護行動指針」を制定しました。また、日本政府が2050年カーボンニュートラルの達成を目標化し、より一層のCO2削減が求められていることをうけて、2023年7月に「環境ビジョン」を制定しました。

これらを統合してステークホルダーに対して簡潔かつ明確に伝えることを目的とし、地球環境の保護、法令遵守、環境に配慮した製品とサービスの提供、従業員への教育や意識向上などの取り組みのほか、近年の環境問題で関心が高まっている生物多様性などの内容を盛り込み、2025年5月に「マクセルグループ環境方針」として新たに制定しました。

気候変動の顕在化は、各事業本部にとってリスクになる一方、長年蓄積された技術を活用することで機会にもなり得ます。気候変動を「機会」と「リスク」の両面で捉え、サステナブルな企業として社会に認知される活動の実践と競争優位性を示していきます。

気候変動に関するシナリオ分析は、2021年度において、マクセルのエナジー事業本部をモデルケースとしてシナリオ分析を開始しました。2022年度は、機能性部材料事業本部、光学・システム事業本部、ライフソリューション事業本部の3事業本部を対象に分析を行いました。さらに2023年度はグループ会社への横展開を行い、グループ全体の分析が完了しました。

シナリオ分析においては、マクセルグループで気候変動の影響を最も大きく受けると思われる生産部門を中心に、1.5℃及び4℃の気温上昇時の社会を想定し、リスクと機会の抽出と対応策を検討しました。

中長期的なリスクとして、1.5℃上昇時は炭素税の導入による事業活動に課せられる税負担増、消費者の行動変化が事業への大きなインパクトとなり、4℃上昇時は暴風雨など異常気象の激甚化が事業に大きく影響を及ぼすことがわかりました。

リスクと機会

マクセルの分析:

1.5℃をめざす社会:移行リスクにおいては、規制が強化され、対策実施によって、2050年にCO2排出量ゼロを達成することを想定。

4℃上昇した社会:物理的リスクとしては、追加的な政策がとられず、気候変動対策が進展しないため、異常気象の甚大化を想定。

|

|

気候変動関連シナリオに基づくリスクへの対応

リスクに対しては、1.5℃上昇時は炭素税の導入による事業活動に課せられる税負担増の影響を考えています。

今後は明確となったリスク低減の為に、具体的な改善施策の立案及び実行をしていきます。具体的には、Scope1、2の計画的な削減により、将来の炭素税負担を軽減するとともに、お客様からの脱炭素化要求に確実に応えられるように備えます。

また、原材料の使用量削減やリサイクル材へシフトすることにより、Scope3を下げ、将来の事業リスクを低減するとともに、事業機会の獲得・拡大につなげていきます。省エネ活動、再生可能エネルギーとして自家消費型太陽光発電の導入、非化石証書の推進で、CO2削減を行い、炭素税負担の低減をしていきます。

消費者の行動変化による事業へのインパクトに対しては、アクションプランの一つである、新基準による「環境配慮型製品」の導入で社会課題解決につながる製品・サービスを提供し続け、リスク低減を行っていきます。

4℃上昇時のリスクとしては、暴風雨など異常気象の激甚化の影響を考えています。これに対しては、事業継続計画の観点で被害最小となるために、自社やサプライチェーンへの配慮などの事業中断リスクへの対応力の強化を図っていきます。

気候変動関連シナリオに基づく機会への対応

気候変動関連シナリオに基づく機会としては、マクセルの各事業本部が有しているアナログコア技術を活用した製品が多くの機会になると考えます。

リスク管理

気候変動に関するリスクは、環境委員会が管理しています。環境委員会では、気候変動に対するリスクと機会、そして戦略を統括し、

グループ全体の気候変動に関する目標の達成状況を管理する役割を担っています。

重要なリスク及び機会については、取締役会で審議・承認を行っています。

指標と目標

マクセルグループは、以下を目標として設定、公表しています。

脱炭素社会の達成に向けた取り組み

- 2050年度目標 カーボンニュートラルの達成(Scope1、2 グローバル)

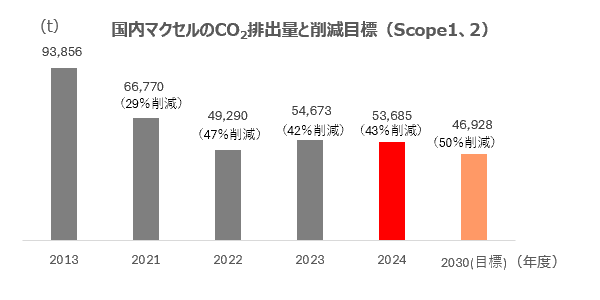

- 2030年度目標 CO2排出量削減率50%以上(Scope1、2 国内 2013年度比)

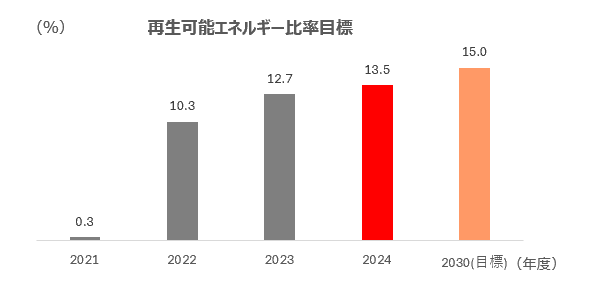

再生可能エネルギーに向けた取り組み

- 国内における再エネ比率:2030年度15%(=再エネ使用料/全電気量)

循環型社会の達成に向けた取り組み(省資源化とプラスチックなどの資源循環)

- 2030年度 廃棄物生産高原単位 * 0.0450(t/百万円)以下(2021年度比 19%削減)

- 複合プラスチック廃棄物のケミカル・マテリアルリサイクル開始

* 廃棄物生産高原単位:廃棄物の発生量を示す指標であり、廃棄物質量 (t) /生産高(百万円)で表した数値

脱炭素社会の達成に向けた取り組み

マクセルグループは、中長期環境目標である「2030年度目標 CO2排出量削減率50%以上(Scope1、2 国内。2013年度比)」「再エネ比率2030年度15%」の達成に向けて、国内工場におけるより広範囲で長期的な視点での省エネ施策(製法見直し、高効率設備の導入)、及び再生可能エネルギ―の活用(太陽光、再エネ証書活用 等)によるCO2削減計画を策定し、取り組みを進めています。

2024年度におけるCO2排出量削減率は43%(2013年度比)となりました。国内の2024年度のCO2排出量は前年度比2%の減少、海外については6%の減少となり、マクセルグループ全体で3%の減少となりました。

再生可能エネルギーに向けた取り組み

2022年度は再生可能エネルギーの自家消費に関しては、小淵沢事業所に加えて、京都事業所と小野事業所で自家消費型太陽光発電を開始しました。2024年度は小淵沢事業所で164MWhを発電、京都事業所で261MWhを発電、小野事業所で717MWhを発電しました。また、2022年度から非化石証書を購入しました。これらの施策によって、KPIである「国内における再エネ比率2030年度10%」については、2022年度に10%を超えて、目標を達成しました。よって新たなKPIとして「再エネ比率2030年度15%」を目標として設定しました。2024年度の結果は13.5%となりました。

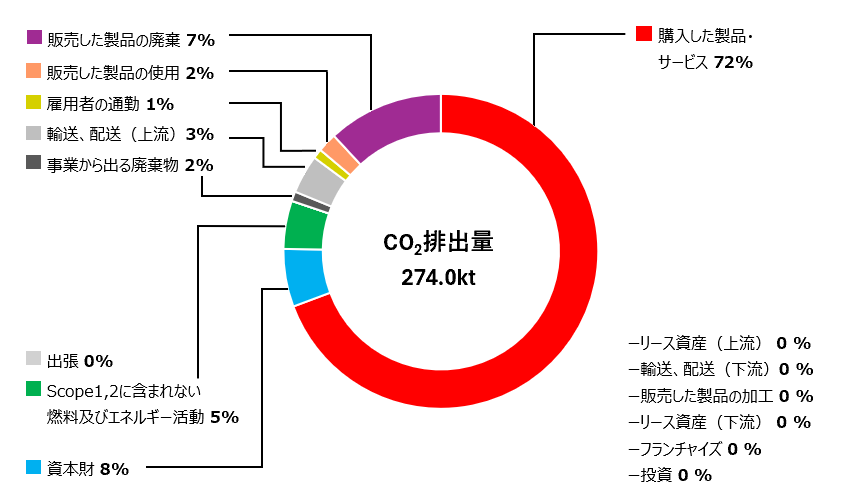

Scope3の状況

Scope3を含めたサプライチェーン全体でのCO2排出量を算出しています。Scope3とはScope1、2以外の間接排出で、排出量算出においては、環境省及び経済産業省の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」に従い、実績を2018年度から集計し、開示しています。"購入した製品の使用"によるCO2排出量が多くを占めているため、主要取引先のCO2排出量削減目標を把握し、共同で削減に取り組んで参ります。

循環型社会の達成に向けた取り組み(省資源化とプラスチックなどの資源循環)

マクセルグループでは、年度毎に環境行動計画を立案し、廃棄物の生産高原単位及び売上高原単位を指標として改善活動を行っています。また、国内製造拠点において「ゼロエミッション ※1」の継続も目標としています。2023年には、2030年度までに廃棄物の生産高原単位を0.0450以下にする目標と複合プラスチック廃棄物のケミカル・マテリアルリサイクル開始の目標を立案しました。2024年度の廃棄物の生産高原単位(t/百万円)は目標0.0538に対して0.0586となり目標未達となりました。国内製造拠点においてゼロエミッションは23年連続達成しました。

マクセルグループでは、「ゼロエミッション」を実現するために、廃棄物の分別徹底のほか、各事業所での情報共有による有価物化促進や社内での中間処理の拡充などを徹底しています。例えばリチウムイオン電池製造工程では、工程ごとに発生した端材や塗料残渣を分別し、適切な業者に渡すことで、レアメタルであるコバルト、銅、アルミなどの金属をリサイクルしています(2024年度31トン)。小野事業所では酸化銀のリサイクルも実施しています(2024年度2.1トン)。同様に単一素材のプラスチックについてもリサイクルしています。

また製造工程での不良品撲滅運動は継続的に推進しています。

これらの活動の結果、国内の2024年度の廃棄物有価物発生量は、前期年比9%減少となりました。そしてこれらの廃棄物削減の取組は、エネルギー費の削減及び、CO2削減に貢献しています。

*1 ゼロエミッションの基準(事業所ごとの判定基準):廃棄物最終処分量5t未満/年、かつ最終処分率1%未満/年